Blogお役立ち情報

木造の減価償却費と耐用年数は?計算例や鉄骨との比較も解説!

皆様、こんにちは。

大規模木造建築「ウッドビスタ」担当の富田です。

建物を建てる際、初期費用だけでなく、長期的なコスト管理が重要になります。特に「減価償却費」は経営や資産運用の観点で大きな影響を与え、木造と鉄骨では法定耐用年数の違いから減価償却費が変わります。本記事では、減価償却の概要や計算方法、具体的な計算例、木造と鉄骨の比較、減価償却の点から見た木造建築のメリットを紹介していきます。

|目次

・減価償却とは?

・減価書客の考え方・計算式

・木造、鉄骨、RC造の法定耐用年数の比較

・構造ごとの坪単価の推移

・減価償却費の具体的な計算例

・木造における減価償却の3つのメリット

・まとめ

・あなたの建築計画をサポートします

・補助金情報

|減価償却とは?

減価償却とは、建物の取得費用を法定耐用年数に応じて分割して費用計上する会計処理です。これにより、一度に全額を費用計上するのではなく、毎年少しずつ経費として処理できます。

建物の法定耐用年数は、構造ごとに異なるため、建築時の選択によって減価償却のスピードや毎年の経費計上額が変わります。

|減価償却の考え方・計算式

減価償却の主な計算方法には、定額法と定率法の2種類があります。定額法は毎年同じ金額を計上する計算方法で、定率法は初年度の計上額が最も多く、年数が経過していくにつれ計上金額が減少していく計算方法です。

定額法は主に個人事業主が、定率法は主に法人が対象ですが、建物、建物付属設備、構築物、ソフトウェアは個人事業主、法人にかかわらず定額法が適用されます。

定額法で考える建築物の減価償却の計算式は以下の通りです。

毎年の償却額=建築費用÷法定耐用年数

減価償却のスピードや金額は建物の法定耐用年数と建築コストに依存するため、それらを構造ごとに比較していきましょう。

|木造と鉄骨、RC造の法定耐用年数の比較

国税庁が定める構造ごとの法定耐用年数は以下のとおりです。

| 構造 | 法定耐用年数(非住宅) |

| 木造 | 22年 |

| 鉄骨造(骨格材厚3㎜以上~4㎜以下) | 27年 |

| 鉄骨造(骨格材厚4㎜以上) | 34年 |

| RC造 | 47年 |

構造ごとの法定耐用年数を比較すると、木造の法定耐用年数が最も短く、RC造が最も長いことがわかります。鉄骨造は構造の強度(骨格材の厚さ)によって耐用年数が異なります。

|構造ごとの坪単価の推移

続いて、木造、鉄骨、RC造ごとの建築費用を見ていきましょう。

2019年から2023年までの坪単価を下記の表に示しました。

| 年度 | 木造(万円/坪) | 鉄骨造(万円/坪) | RC(万円/坪) |

| 2019 | 56.1 | 75.5 | 94.2 |

| 2020 | 56.8 | 76.0 | 91.4 |

| 2021 | 56.9 | 75.0 | 95.1 |

| 2022 | 58.2 | 79.7 | 91.6 |

| 2023 | 67.4 | 92.8 | 103.7 |

木造は56~67万円/坪、鉄骨造は75~92万円/坪、RC造は91~103万円/坪の範囲で推移しています。また、木造のコストは鉄骨より20~25%安価であることがわかります。2022年から2023年にかけて、どの構造においても坪単価が大きく上がりましたが、それでも木造は鉄骨やRCと比較して費用を抑えることができます。近年の建築資材高騰の影響で鉄骨・RCの価格は上昇しており、木造のコスト競争力が高まっています。

また、木造建築では、環境保護や森林資産の活用の観点から、日本で推進されているため補助金を受けることも可能です。

|減価償却費の具体的な計算例

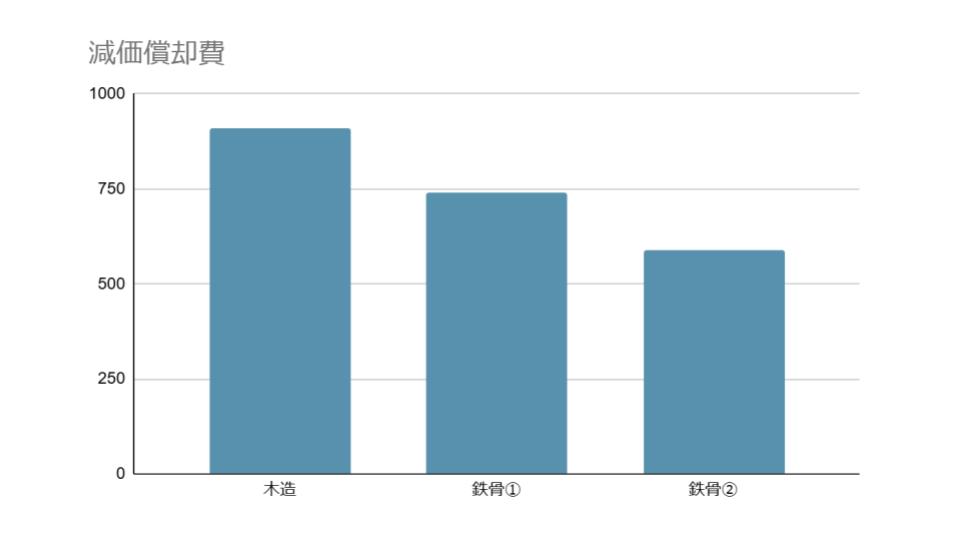

続いて、具体的な減価償却の計算を行ってみましょう。300坪(990㎡)、建築コスト2億円の建築物の場合の、木造、鉄骨それぞれの毎年の償却額を以下の表にまとめました。

| 構造 | 法定耐用年数 | 減価償却額 |

| 木造 | 22年 | 約909万円 |

| 鉄骨(27年) | 27年 | 約740万円 |

| 鉄骨(34年) | 34年 | 約588万円 |

※ 定額法(取得費用 ÷ 法定耐用年数)で計算

仮に建築費用が同じの場合、法定耐用年数が最も短い木造が、毎年の償却額が最も多くなります。

木造は法定耐用年数が短いため、年間の減価償却費を多く計上できるのが特徴です。これにより、初期の利益圧縮がしやすく、税負担を軽減するメリットがあります。

一方、鉄骨造は耐用年数が長いため、毎年の減価償却費は木造と比較して低くなります。長期保有を考える場合には、税務戦略として有利になるケースもありますが、木造と比較して節税効果は小さいと言えます。

|木造における減価償却の3つのメリット

①節税効果が高い

木造は耐用年数が短いため、早期に減価償却を進められ、初期の税負担を軽減できます。新規事業や投資案件では、キャッシュフローの改善につながるメリットもあります。

②建て替えの柔軟性がある

耐用年数が短いということは、建物の評価額が早く下がることを意味します。そのため、古くなった際に建て替えの判断がしやすくなるのも利点です。

③ 初期費用を低く抑えられる

木造建築は鉄骨造に比べて建築費用を抑えられるため、投資回収期間の短縮にもつながります。

|まとめ

今回は減価償却の概要や計算方法と、木造・鉄骨それぞれにおける具体的な費用やメリットを解説してきました。いかがでしょうか。木造は初期費用を抑えつつ、早期の減価償却で節税効果を狙いたい場合に適しています。

改めて、本記事のポイントを振り返ります

・減価償却とは建築にかかる費用を分割して計上する会計処理の方法

・減価償却の主な計算方法は、定額法と定率法の2種類で、建築物には定額法が適用される

・木造、鉄骨、RC造では、木造の坪単価が最も安く、法定耐用年数が最も短い

・木造と鉄骨では木造の方が減価償却期間が短く節税効果が高い

福祉施設や倉庫、工場、店舗など非住宅の新築・建替をご検討の方は、減価償却の観点から、木造を検討してみてはいかがでしょうか。

|あなたの建築計画をサポートします

・コストを抑えて建築したい

・具体的な減価償却の費用が知りたい

・工期を短縮したい

…など

ウッドビスタでは、貴方のお悩みを解決し、建築計画を全力でサポートします。

具体的なプランや見積もりについては、お気軽にお問い合わせください。

|補助金情報

ウッドビスタでは、大規模木造建築のコストをさらに削減するための補助金情報を無料でプレゼントしています。

補助金のダウンロードは画像をクリック!

具体的な見積りや図面提案等は、お気軽にお問い合わせください。

今回は以上です。ありがとうございました。

大規模木造建築

ウッドビスタ

担当:富田湧介